La 41e édition du Salon du livre et de la presse jeunesse (SLPJ) à Montreuil s’est ouverte, mercredi 26 novembre, dans un joyeux brouhaha. Tandis que les scolaires, visiteurs majoritaires du début de salon, prenaient d’assaut les stands des quelque 400 éditeurs exposants, les professionnels ont quant à eux retrouvé le Forum interprofessionnel, espace d’échanges et de conférences inauguré l’année précédente.

Un an après avoir dévoilé lors du SLPJ 2024 son ambitieux « baromètre du contrat jeunesse », la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse est revenue, cette année, avec les premiers résultats de cet outil pensé pour améliorer la rémunération des artiste-auteurs.

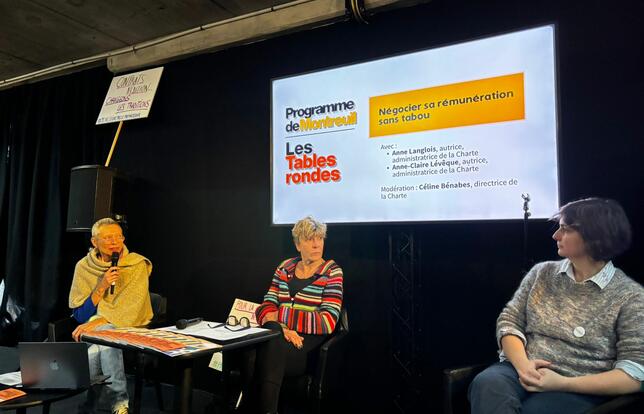

Présentées lors de la table ronde intitulée « Négocier sa rémunération sans tabou », ces premières statistiques centrées sur les à-valoir, les pourcentages de droits et les paliers de rémunération dressent le portrait d’une profession précarisée, qui doit être formée à la négociation pour espérer obtenir une meilleure rémunération.

« Mettre nos expériences en commun nous paraissait essentiel pour gagner en poids lors des négociations »

« Ce baromètre est parti du constat que, tant que chacun travaille isolément, ce sont les éditeurs qui mènent la barque. Mettre nos expériences en commun nous paraissait donc essentiel pour gagner en poids lors des négociations », a rappelé Anne Langlois, autrice publiée chez des maisons telles que Nathan, Milan, et administratrice de la Charte.

En rassemblant un large ensemble de données comparables sur les contrats d’édition soumis aux artistes-auteurs, et en les mettant à la disposition de ses adhérents, la Charte souhaite ainsi corriger une situation d’asymétrie et permettre aux auteurs, qu’ils soient aguerris ou primo-publiant, d’obtenir des propositions contractuelles plus avantageuses.

Issue de l’analyse de 900 contrats provenant de 182 maisons différentes, cette première moisson a mis en lumière plusieurs tendances. Elle a notamment permis d’établir la médiane - valeur préférée à la moyenne, jugée biaisée - des à-valoir à 1 600 euros. « C’est très faible », a relevé Anne Langlois, rappelant que cette avance sur droits constitue, en réalité, une dette pour l’auteur : elle doit être entièrement épongée lors de l’exploitation de l’ouvrage avant que les bénéfices ne lui reviennent.

"L'exploitation de votre livre doit être suivie et obligatoire" - Céline Bénabès, directrice de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse.- Photo ECPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.

« C’est pour cela que la négociation doit être obligatoire », a poursuivi l’autrice. « Écrire, dessiner, traduire est un métier. L’éditeur a autant besoin de nous que nous de lui », a complété Anne-Claire Lévêque, autrice pour les éditions Rouergue, Ricochet ou encore Flammarion Jeunesse.

Autre axe de ce vaste recensement : les pourcentages de droits d’auteur, dont la valeur varie fortement d’un genre à l’autre. Tandis que les auteurs d’albums, de BD et de documentaires jeunesse touchent environ 5 % de droits, les signataires de romans 6-12 ans en perçoivent 7 %, contre 8 % pour les auteurs de romans young adult. « Tout cela à partir du prix du livre hors-taxe, bien sûr ! », ne manque pas de préciser Anne Langlois.

« La littérature jeunesse est produite à 70 % par des femmes, mais elles restent les moins bien rémunérées »

Enfin, les paliers de rémunération, ces seuils de ventes qui déclenchent une augmentation progressive du taux de droits versés à l’auteur, ont également fait l’objet d’une attention particulière. D’après les données recueillies par la Charte ces 12 derniers mois, 61 % des auteurs bénéficient d’un premier palier de rémunération. Mais ce taux diminue à mesure que l’on monte dans les paliers : 58 % pour le deuxième et seulement 6,9 % pour le troisième.

La question de savoir lequel de ces trois curseurs déplacer pour tenter d’obtenir de meilleures conditions de rémunération a été soulevé : « D’abord, il vous faut systématiquement calculer votre à-valoir en fonction du tirage annoncé par l’éditeur, a affirmé Anne Langlois. Si votre à-valoir est de 1 600 euros, cela signifie qu’il vous faut vendre a minima 3 000 exemplaires, ne serait-ce que pour rembourser les frais de production de l’éditeur, et au-delà pour percevoir vos droits d’auteur. »

Des conditions qui restent nettement plus difficiles pour les autrices et illustratrices, souvent peu socialisées au rapport de force. « La littérature jeunesse est produite à 70 % par des femmes, mais elles restent les moins bien rémunérées, notamment parce qu’elles ne se sentent pas toujours légitimes à négocier une valeur financière ou matérielle. C’est là tout le poids du patriarcat », a déploré Céline Bénabès, directrice de la Charte et modératrice de l’échange.

Un an après le lancement de son baromètre, la Charte a mis à disposition de ses adhérents "Capitaine Nego", un guide de la négocation.- Photo ECPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.

Néanmoins, les deux intervenantes ont tenté de rassurer l’assemblée : des marges de manœuvre existent. Au-delà du montant de l’à-valoir, un auteur peut s’enquérir du tirage prévu, des modalités de la mise en place ou encore de la commercialisation de son ouvrage. Il peut également obtenir la baisse des différents paliers, ou encore refuser de céder ses droits d’adaptation. Autant de possibilités que la Charte détaille en interne, et dans un fascicule dédié.

Vers une continuité des revenus et un revenu de remplacement ?

Mais la Charte adopte également une approche plus systémique et critique, dénonçant l’excessive précarité générée par la discontinuité des revenus pour des auteurs contraints de jongler entre création, tâches administratives et interventions culturelles. « Le temps de création n’est jamais vraiment pris en compte. D’ailleurs, comment rester créatif lorsqu’on est constamment menacé par des difficultés économiques ? » s’est interrogée Anne-Claire Lévêque.

Une question qui demeure non résolue, malgré les nombreuses alertes des organisations et syndicats d’artistes-auteurs, et les démarches répétées auprès du gouvernement. Dès 2022, plusieurs députés avaient pourtant proposé « l’instauration d’un revenu de remplacement pour les artistes-auteurs temporairement privés de ressources », sur le modèle des intermittents du spectacle.

Trois ans plus tard, alors que cette proposition semblait abandonnée, les conclusions d’une mission flash déposée en juin dernier au Sénat par Soumya Bourouaha (groupe de la Gauche démocrate et républicaine) et Monique Marco (groupe Écologiste, solidarité et territoires) ont été présentées ce mercredi 26 novembre à la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale.

Constatant une paupérisation de la profession, un manque de droits sociaux et une invisibilisation du temps créatif, les députées ont suggéré deux dispositifs distincts. Mais le débat n’en est qu’à ses débuts et devrait se poursuivre au Sénat le 18 décembre prochain, lors d’une niche parlementaire du groupe Écologiste.