C’est ce qui s’appelle jouer de malchance. D’abord, mourir à quarante-trois ans, d’une balle dans le dos, n’est pas exactement le genre de fin qui signe les destins heureux. Mais que cet assassinat se soit déroulé en plein Paris, au beau milieu d’un boulevard, et que personne n’ait rien vu, voilà qui confine à la scoumoune. Certes, c’était un dimanche soir d’hiver. Certes, il pleuvait. Mais cette absence de témoins oculaires contribuera fâcheusement à la légende noire qui entoure la mort de Robert Denoël. Près de soixante-dix ans plus tard, le mystère reste entier sur l’identité du (ou des) meurtrier(s) et leurs mobiles. De même que la curiosité demeure intacte. « On a envie de savoir », résume la journaliste Pascale Froment (auteure d’une biographie remarquée de René Bousquet, parue chez Fayard en 1994), qui prépare la première - vraie - biographie de l’éditeur.

Son meurtre avait quelque chose de symbolique. Denoël, c’était « l’éditeur de Céline » - cliché obligé -, comme si d’avoir édité Céline jusqu’au bout de sa nuit valait tout à la fois à Denoël Légion d’honneur (pour les uns) et permis de le tuer (pour les autres). Et cet assassinat mettait brutalement fin à un parcours de météore. Arrivé sans le sou à Paris, dix-neuf ans plus tôt et sans connaître personne, Robert Denoël s’était rapidement hissé dans le peloton de tête des éditeurs. Sa disparition dramatique n’en était que plus spectaculaire.

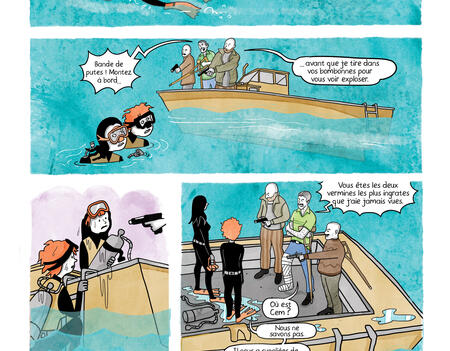

L’hôtel du Nord.

Il était né à Uccle, près de Bruxelles, en 1902, dans une famille de petite bourgeoisie très stricte, qui avait interprété au pied de la lettre l’injonction biblique du « Croissez et multipliez », puisqu’elle comptait dix-sept enfants. On comprend qu’il ait voulu s’échapper de ce milieu étouffant. A dix-neuf ans, une fugue le conduit brièvement à Paris. Il réintègre cependant le giron familial et fait son droit. Toutefois, c’est la littérature qui le passionne. Il participe à la vie littéraire liégeoise, où ses parents se sont installés quand il avait six ans, mais Paris continue de le fasciner. Il y revient à l’automne 1926, cette fois pour n’en plus partir. Il se fait d’abord engager par un compatriote, qui tient une librairie rue Sainte-Anne, près de l’Opéra. C’est là qu’il rencontre Irène Champigny, dont la galerie de peinture est située dans la même rue. Irène Champigny l’emploie quelque temps comme vendeur, puis elle lui présente l’une de ses amies, Anne-Marie Blanche, qui vient d’acquérir un local commercial, avenue de la Bourdonnais. Robert Denoël et Anne-Marie Blanche imaginent un lieu hybride, à la fois librairie et galerie d’art. « Les Trois Magots » (en référence parodique au café des Deux Magots) ouvrent en mars 1928.

Robert Denoël a-t-il l’ambition de devenir éditeur ? Sans doute pas au point d’espérer en vivre. Pouvait-il raisonnablement rêver de fonder une grande maison, devenir l’égal - et le rival - d’un Gallimard, lui qui n’avait ni fortune ni relations ? En revanche, faire paraître quelques livres à l’occasion, pourquoi pas ? En juillet 1928, il publie, en tirage limité, sous la marque des Trois Magots, une édition de L’âne d’or d’Apulée, illustrée par un autre compatriote, Jean de Boschère. Au printemps suivant, il publie deux textes à compte d’auteur. Mais c’est avec L’hôtel du Nord d’Eugène Dabit, publié lui aussi à compte d’auteur, en décembre 1929, et toujours sous la marque des Trois Magots, que son destin va s’infléchir de manière inattendue (lire page 20). Pour asseoir son développement, il s’associe avec un jeune Américain, Bernard Steele, rencontré à la librairie. Les éditions Denoël et Steele sont fondées au printemps 1930. Et le succès de L’hôtel du Nord aura une autre conséquence, bien plus considérable : Céline.

Le docteur Destouches a lu le livre de Dabit. A ses yeux, Dabit décrit un monde qui n’existe déjà plus. Mais enfin, L’hôtel du Nord, pour une fois, parle du peuple - et de l’intérieur. Et puis, son succès le titille. Il envoie donc le manuscrit du Voyage à Gallimard - dont il rêve - et à Denoël. Chez Gallimard, on est intéressé, mais comme souvent, on ratiocine et on lambine. Denoël est plus prompt à réagir. Il signe avec Céline. Inutile de raconter la suite en détail, elle est dans tous les manuels : le « choc » du Voyage au bout de la nuit, le « scandale » du Goncourt 1932, qui échappe à Céline (au profit d’un auteur Gallimard), mais que rattrapent les jurés Renaudot, les ventes qui s’envolent…

Voyage au bout de la nuit.

Voilà Denoël propulsé dans la cour des grands. Les années 1930 lui sourient tout du long. Il récupère Aragon, publie Blaise Cendrars, rafle la plupart des prix Renaudot jusqu’en 1939. Les années 1940, en revanche, lui seront fatales. Là encore, l’histoire est connue. Les pamphlets céliniens, dont Bagatelles pour un massacre, publié avant guerre, puis republié sous Vichy, avec moult retirages. Et bien sûr, Les décombres, ce brûlot de Lucien Rebatet paru durant l’été 1942, qui faisait tout à coup passer Charles Maurras pour un enfant de chœur. L’ouvrage avait été refusé par Grasset. Gallimard était prêt à l’accepter, à condition d’en couper la moitié. Denoël le publiera tel quel. C’est même lui qui trouvera le titre. Mais parallèlement, il publiait Aragon et Elsa Triolet. Probablement Denoël n’aura-t-il été qu’un opportuniste, à la fois roué et naïf, qui ne cherchait qu’à sauver sa maison par tous les moyens. Il poussera même le vice, ou la candeur, après le départ de Steele, jusqu’à accepter une participation allemande au capital de son entreprise. « Il n’a aucune parole, il ment comme il respire. Il crapulaille le plus ingénument du monde. C’est un Belge, c’est un jésuite, c’est un homosexuel, c’est un éditeur. Cela fait beaucoup », écrira de lui Céline.

A la Libération, Denoël est poursuivi pour collaboration. Sa maison est placée sous administration provisoire, et son procès fixé au 8 décembre 1945. Le 2 décembre, en début de soirée, alors qu’il se rend au théâtre avec sa maîtresse, Jeanne Loviton, il est abattu, boulevard des Invalides, pendant qu’il changeait un pneu crevé de sa voiture. Jeanne Loviton, partie chercher un taxi, n’a rien vu. Aucun témoin n’était sur les lieux. Denoël sera retrouvé sur un trottoir, à plusieurs mètres de sa voiture. C’est donc qu’il aura eu le temps de voir son ou ses agresseurs. De vouloir peut-être leur échapper. Les enquêteurs mis sur l’affaire rendent leur verdict moins de deux mois plus tard, le 25 janvier 1946 : leur rapport de 12 pages conclut à un crime crapuleux, resté anonyme. Pourquoi pas ? Les rues de la capitale ne sont pas sûres. Des GI’s démobilisés rôdent à la recherche d’une bonne fortune pour s’offrir les joies du « gay Paris ». Le même soir, deux crimes de ce type ont d’ailleurs eu lieu dans les environs des Invalides. Problème : Denoël n’a pas été délesté des douze mille francs qu’il portait sur lui - une coquette somme pour l’époque. Son ou ses assassins ont-ils été dérangés avant d’avoir pu se servir ? Ou alors Denoël a été tout bonnement « fusillé » par des résistants qui voulaient lui faire payer ses compromissions avec l’occupant. Pourquoi pas, encore. De tels règlements de comptes, plus expéditifs que d’interminables procès, furent monnaie courante de l’été 1944 à la fin de 1945. Quoi qu’il en soit, l’auteur du coup de feu n’a pu être identifié. Le dossier est clos ? Il ne fait au contraire que commencer.

Les décombres.

En mai 1946, Cécile Denoël, la veuve de l’éditeur, décide de se porter partie civile. Elle a découvert que Robert Denoël, quelques semaines avant de mourir, avait cédé toutes les parts de sa maison au profit des éditions Domat-Montchrestien… dirigées par Jeanne Loviton. Avocate (elle a travaillé au cabinet de Maurice Garçon), éditrice, écrivaine (sous le pseudonyme de Jean Voilier), séductrice (son tableau de chasse - Saint-John Perse, Jean Giraudoux, Paul Valéry… - recoupe le catalogue de la NRF), Jeanne Loviton était déjà un personnage de roman. Et maintenant, de roman policier. La justice réclame un complément d’enquête. D’autres inspecteurs se plongent dans le dossier. Ils rendent leur conclusion en novembre 1946. Cette fois, leur rapport compte 44 pages. Il conclut encore à un crime crapuleux, tout en reconnaissant certaines zones d’ombre.

Comme chaque fois qu’un crime demeure inexpliqué, les lacunes de l’enquête initiale, trop vite expédiée, vont peser lourd dans un dossier qui ne va cesser de s’épaissir au rythme des procédures opposant l’épouse et la maîtresse, la première changeant plusieurs fois de stratégie d’attaque, la seconde ripostant bec et ongles. Un troisième rapport d’enquête, épais cette fois de 75 pages, contribuera à mieux brouiller les pistes. Et si Robert Denoël n’avait pas été victime d’un rôdeur, de résistants vengeurs, ou d’une sordide histoire de captation d’héritage, mais éliminé en raison du dossier qu’il avait préparé pour sa défense, et qui aurait éclaté comme une bombe au tribunal ? Pourquoi pas, derechef ? Pendant l’Occupation, Denoël avait été prêt à tout pour sauver sa maison. A la Libération, il n’aurait sans doute pas hésité à « mouiller » ses confrères, pour sauver sa peau. Sauf que Denoël n’a pas été le seul éditeur inquiété par la justice pour avoir collaboré avec Vichy ou les nazis. Et, en décembre 1945, les agissements, pas toujours reluisants, de la profession durant les années 1940-1944 sont désormais un secret de Polichinelle. Qu’aurait bien pu dévoiler Denoël qui n’était pas déjà connu ? La justice, à force de pédaler dans le vide, referme le dossier par un non-lieu définitif, prononcé en juillet 1950. Et valide la cession des parts à Jeanne Loviton, qui les revendra en 1951… à une filiale de Gallimard.

Voilà pour le destin de la maison. Quant à son fondateur, sa personnalité demeure elle aussi un mystère. « On ne comprend rien au personnage si l’on ne se plonge pas dans son univers familial », assure Pascale Froment, qui a pu s’entretenir avec les frères et sœurs encore vivants de Robert Denoël. Curieusement, alors que peu d’éditeurs ont connu une célébrité comparable à celle de Denoël, il n’avait encore fait l’objet d’aucune biographie (ne comptons pas le récit « romancé » d’une Américaine, Louise Staman, qui raconte un Denoël courant au-devant de la mort dans sa « rutilante » Peugeot noire…). C’est dire si l’on attend la biographie de Pascale Froment avec impatience. Annoncée depuis des années, sans cesse repoussée, elle approche cette fois de son terme : «L’histoire d’un éditeur, c’est déjà un projet tentaculaire ; ajoutez à cela l’Occupation, et un crime ! » se justifie l’intéressée. Commandé par Claude Durand, l’ouvrage sera publié conjointement par Fayard et Denoël. Pascale Froment a bien sûr sa petite idée sur le crime - qu’elle s’est bien gardée de nous révéler, on peut la comprendre. Et de Robert Denoël, elle s’est forgée l’image d’un homme n’ayant jamais vraiment connu le bonheur, et « qui a raté sa sortie ». <