Avocat, ministre, président du Conseil constitutionnel, sénateur et figure majeure de la vie intellectuelle française, Robert Badinter (1928-2024) est principalement connu pour ses engagements politiques et moraux, notamment son combat historique pour l'abolition de la peine de mort. Toutefois, sa vie fut indissociable de sa profonde passion pour l’art et la littérature. Pour l’ancien Garde des Sceaux, les luttes humanistes ne pouvaient être menées sans un solide socle culturel, qu’il considérait comme une nécessité majeure. Grand connaisseur des philosophes des Lumières, Badinter a élevé la culture et les livres au rang d'instruments essentiels dans sa vision de la justice et de la dignité humaine.

Lecteur assidu et collectionneur érudit

Robert Badinter a très tôt cultivé une passion pour l’histoire, la littérature française et les manuscrits. Il considérait que la lecture était « inhérente à la vie ». Pour lui, la littérature servait de refuge et d’évasion : « C'était de m'évader dans la littérature et de quitter les manuels de droit pour Camus ». Lecteur assidu, il puisait chez les écrivains les sources de sa conscience morale et les citait fréquemment dans ses discours, en particulier ceux qui traitaient de la justice.

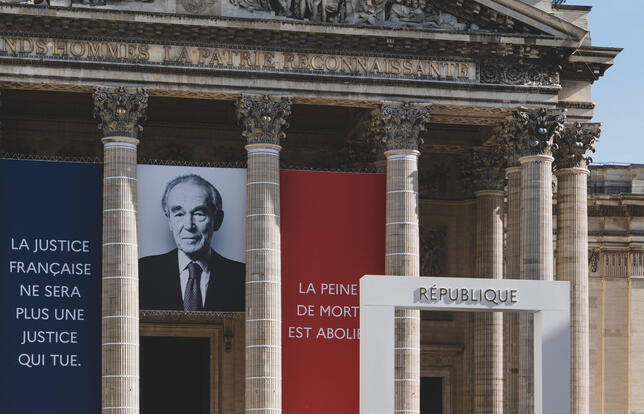

Robert Badinter entre au Panthéon le 9 octobre 2025- Photo CARINE SCHMITT / HANS LUCAS / AFPPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.

Son panthéon littéraire comprenait Victor Hugo, Albert Camus et même, de manière moins attendue, Jean de La Fontaine. Parmi ses influences fondamentales, Albert Camus occupait une place singulière, dont la lecture ne relevait pas du simple divertissement, mais participait activement à la formation de son caractère et de son idéal, lui faisant prendre conscience de la valeur du mot « juste ». Cette pensée intellectuelle a animé l’ancien Ministre de la Justice tout au long de sa carrière politique, d'autant plus que Camus avait également élevé sa voix contre la peine de mort.

L'amour de Badinter pour la culture se manifestait également dans sa collection personnelle, révélée lors d'une exposition à la BNF en 2021. Cette riche et magnifique collection était le reflet de ses combats, comprenant des pièces rares, un exemplaire calligraphié de la Déclaration des Droits de l’homme datant de 1790, des traités criminels, et des manuscrits relatifs à la prison. Il a notamment fait don à la prison de la Santé à Paris des plans originaux de sa construction.

Victor Hugo : mentor abolitionniste

Cependant, c’est Victor Hugo qui détenait une place exceptionnelle dans sa bibliothèque. Badinter, qui se définissait lui-même comme « hugolâtre », le tenait pour « le plus grand des abolitionnistes du XIXe siècle ». L’œuvre hugolienne, notamment Le Dernier jour d’un condamné qui dénonce la peine de mort, a directement inspiré l’ancien Garde des Sceaux dans son propre combat pour l’abolition.

L’engagement commun contre ce qu’Hugo nommait « la barbarie judiciaire » réunissait les deux hommes. Badinter citait souvent une phrase de l’écrivain qui servait de mantra à sa vision de la justice comme garante de la dignité humaine : « Le droit qu’on ne peut retirer à personne, c’est le droit de devenir meilleur ». À cet égard, Il faut lire l’hommage rendu par Badinter à la Sorbonne pour le centenaire de la mort de Victor Hugo où derrière le portrait d’Hugo se dessine comme un autoportrait de Badinter.

Ces références littéraires puissantes ont fait partie intégrante de ses célèbres interventions, notamment son discours de 1981 en faveur de l’abolition, où il a cité Camus, Hugo et Condorcet. Son mariage avec l’écrivaine, philosophe et féministe Elisabeth Badinter, avec qui il a coécrit Condorcet : Un intellectuel en politique (1743-1794) en 1988, symbolisait également cette union des lettres et de l’engagement.

Badinter écrivain : une œuvre prolifique au service de l'humanisme

Robert Badinter n’était pas seulement un lecteur fervent ; il était un écrivain prolifique, ayant publié 22 livres au total sur près de 70 ans, mêlant essais, récits historiques, autobiographie et même un livret d’opéra. L’écriture lui permettait aussi de mélanger justice et littérature dans ses essais. Ses ouvrages les plus marquants tournent autour de ses réflexions sur la justice et les progrès humains : L'Exécution (1973), qui retrace l’affaire Roger Bontems ; L’Abolition (2000) qui décrit son long combat pour l'abolition en France ; La Prison républicaine. 1871-1914 (1992) qui est un travail d’historien où il analyse en profondeur l’évolution des prisons françaises et l’écart entre les ambitions de la France et la réalité du système carcéral, reflétant son combat pour des conditions de détention plus humaines ; et, Les Epines et les roses (2011) qui est son récit autobiographique de ces années ministériels.

Robert Badinter a également laissé une œuvre riche sur l’antisémitisme et l’exclusion, deux autres de ses grands combats. Parmi ses ouvrages sur le sujet figure Un antisémitisme ordinaire (1997), qui une analyse historique rigoureuse de l’exclusion des avocats juifs sous Vichy. Son livre Idiss (1998) est un hommage à sa grand-mère maternelle, immigrée juive de l’Empire Russe, et a été même adapté en bande dessinée.

De plus, Robert Badinter, qui se rêvait écrivain depuis sa jeunesse, a écrit de nombreuses pièces de théâtre en secret, bien que nombre d’ébauches aient pris le chemin de la corbeille à papier. Le recueil Théâtre I a publié trois de ses pièces (Cellule 107, Les briques rouges de Varsovie, et C.3.3). Sa première pièce, C.3.3, mise en scène en 1995, retraçait le procès et l’incarcération d’Oscar Wilde, condamné pour homosexualité en 1895. Cette œuvre faisait écho à son propre combat pour la cause homosexuelle, lui qui fit voter l’abolition du « délit d’homosexualité » en 1982. Dans un contexte plus récent, il a également publié en 2023 Vladimir Poutine : L'accusation, un plaidoyer pour un tribunal international suite à la guerre Russie-Ukraine.

Héritage culturel et interrogation de la justice par l'art

La volonté de transmettre et d’expliquer la justice ne s’est pas limitée à ses écrits. Robert Badinter a joué un rôle important dans plusieurs expositions et cycles de conférences au sein de grandes institutions culturelles. En 2005, il fut invité par le Louvre pour le cycle de conférences « Regards sur la prison », où il développa une programmation pluridisciplinaire abordant l’univers carcéral à partir de la culture artistique. Un autre événement artistique majeur qu’il initia fut l’exposition « Crime et châtiment » au musée d’Orsay en 2010, dont il fut le porteur de projet.

L’objectif était de susciter la réflexion sur la justice et le droit à travers le regard artistique, en tentant d’apporter un éclairage sur le mystère de l'homme criminel et la justice punitive. L'exposition, imaginée par Badinter et mise en scène par Jean Clair, interrogeait la part sombre de l’humanité et proposait une réflexion profonde sur la rédemption et la réforme pénitentiaire.

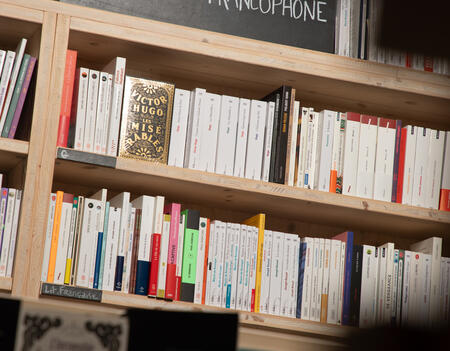

Des bibliothèques en prison

Enfin, ce goût de la lecture et de la culture a poussé le Ministre de la Justice à faire entrer la culture en prison pour offrir aux personnes détenues la chance qui avait été la sienne de baigner dans un monde de livres et de culture. Sa conviction était claire : « La prison ne peut pas être un monde clos, il faut l'ouvrir sur l'extérieur, sinon elle ne sera qu'un bouillon de culture où l'on fabrique de la récidive. »

Ainsi, le 25 janvier 1986, Robert Badinter a signé avec Jack Lang, ministre de la Culture d’alors, un protocole afin de donner accès aux personnes détenues à la culture avec l’obligation faite à toute nouvelle construction ou réhabilitation d’anciennes prisons de prévoir une bibliothèque, un espace culturel pour projeter films et présenter des spectacles et des salles permettant l’installation d’ateliers d’expression artistique, sculpture, peinture, musique. Mais également de prévoir une bibliothèque dans chaque prison ancienne ou nouvelle. Le lecteur Badinter donnait ainsi aux personnes détenues la possibilité de l’être aussi et de découvrir un monde de liberté et d’évasion.

C’est cette dimension culturelle et littéraire particulièrement forte de Robert Badinter qui sera célébrée par son entrée au Panthéon le 9 octobre. Il rejoindra ainsi celui qu’il admirait tant et qui l’a inspiré profondément : Victor Hugo.

Alexandre Duval-Stalla

Olivier Dion - Alexandre Duval-Stalla

Alexandre Duval-Stalla est avocat au barreau de Paris et écrivain. Ancien secrétaire de la Conférence du barreau de Paris (2005) et ancien membre de la commission nationale consultative des droits de l’homme, il est le président fondateur de l’association Lire pour en sortir, qui promeut la réinsertion par la lecture des personnes détenues, et du prix littéraire André Malraux.

Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.