Trois hypothèses sous-tendent les discours sur l’IA. Consiste-t-elle simplement, dans le droit fil de l’écriture et des bibliothèques, à externaliser des fonctions cognitives et à renforcer ainsi la dynamique collective de la culture ? Ambitionne-t-elle au contraire, comme l’écrit Mark Zuckerberg dans sa lettre aux analystes financiers (le 21 juillet dernier) de déboucher sur une « superintelligence personnelle » qui ferait de chacun d’entre nous un hybride faustien volant de ses propres ailes au-delà des contraintes collectives ? Ou s’agit-il de produire une intelligence radicalement différente et autonome ? Dans tous les cas, l’IA reste une affaire d’intelligence, la conscience restant une énigme.

Pourtant, celle-ci est au cœur des interrogations sur ce qui est proprement humain. Descartes et ses passants encapuchonnés dont on ne distingue pas si ce sont des automates (Méditation 2) ; Hilary Putnam et sa fiction des cerveaux dans une cuve commandée par ordinateur (Raison, vérité, histoire) ; Alan Turing et son test (finalement réussi par les machines) : la philosophie occidentale regorge d’expériences de pensée visant à traquer la conscience. Mais, aujourd’hui, l’IA voudrait nous persuader que le propre de l’humain serait d’être, comme elle, sa propre fiction.

Stéréotypes culturels

C’est le cas, par exemple, quand ChatGPT, « parlant » de lui-même de façon stupéfiante, dit à la scénariste Stéphanie Tchou-Cotta* : « Tout ce que je sais vient de la somme de vos récits, de vos langues, de vos structures mentales ». L’IA nous suggère que nous sommes, comme elle, la projection de nos stéréotypes culturels, justifiant ainsi le sentiment mélancolique d’être réduit à explorer sans fin un paysage déjà connu et à proférer avec Mallarmé : « La chair est triste hélas ! et j’ai lu tous les livres ».

Mais, le sentiment de l’existence dont parle le poète n’est pas du texte ou du code, même si sa mise en mots lui donne encore plus de réalité quand il accède à la conscience du lecteur. Telle est la force de la littérature au meilleur d’elle-même : saisir sur le vif la chair de la vie et, dans le cas de la poésie, donner l’illusion que le mot est la chose. Mais, cela reste une illusion. Aussi, la question n’est-elle pas de savoir si la machine peut devenir consciente mais si l’empire croissant du numérique, par excès de signes, peut nous enlever le besoin de nous sentir exister autrement que comme les reflets d’un jeu de miroirs sémantique. L’âge de la conscience individuelle et de son théâtre intérieur, aidés par la lecture silencieuse et solitaire, serait-il en voie de disparition ?

Artificialisation de la pensée et conscience individuelle

Cette question n’a rien de passéiste. Elle ne vise pas à opposer le sens à ses outils. Le sens pourrait-il exister en dehors de ses supports ? Ainsi, l’IA tient ses modèles les plus féconds de l’étude des réseaux de neurones. Elle nous montre que la pensée la plus abstraite fait corps avec sa matérialité, biologique ou de silicone. Tandis que la matérialité neuronale s’étend de proche en proche aux fibres les plus ténues du corps et à une histoire biologique de plusieurs milliards d’années, elle nous suggère que les réseaux numériques n’en sont que le prolongement.

Reste à savoir si l’artificialisation de la pensée réduira la conscience individuelle et le sentiment d’exister qui l’accompagne à un phénomène culturel passager. Leur manifestation la plus vive chez des auteurs aussi abstraits et sensibles simultanément que Racine, Mallarmé ou Valéry serait appelée à s’estomper. Les figures du poète et de son lecteur seraient alors en voie de disparition.

Cela ne veut pas dire que le mécanisme de la lecture et de l’écriture disparaîtrait. Il serait au contraire de plus en plus prégnant, faisant des allers et retours de l’ARN aux machines via les réseaux et leurs éventuels relais humains. De la médecine au champ de bataille en passant par la physique il continuerait à s’approprier le réel.

Extension infini du champ de la connaissance

Rien ne nous prouve, en effet, que l’intelligence soit le propre de l’homme ou, en tout cas, s’y arrête. Par contre, la perspective de voir les êtres humains perdre la main pose une question morale et politique, un peu comme le rétrécissement de notre écosystème. Alors que jusqu’à présent nous pensions désirable l’extension infini du champ de la connaissance, nous sommes désormais obligés d’en évaluer l’impact.

L’exploration des limites est l’honneur de l’esprit humain. Mais, avec la disparition des limites, le choix peut s’imposer d’un équilibre entre l’ivresse du grand large et le respect de l’humain. C’est ce que viennent de déclarer plusieurs ténors de l’IA, dont le prix Turing 2018 Yoshua Bengio**.

Il n’y a rien de rétrograde dans leur point de vue. Ils ne proposent pas d’arrêter toute recherche en IA. Mais, comme pour le changement climatique, que notre espèce peut décider de ne pas subir sans pour autant décroître, l’enjeu est de faire progresser l’humain en augmentant ses potentialités mentales sans perdre la conscience de lui-même et des autres. C’est pourquoi le théâtre intérieur de la lecture livresque et la relation indirecte qu’il instaure avec soi-même et avec tous les autres lecteurs constitue, encore aujourd’hui, un repère qu’il serait dangereux de perdre de vue.

Pratiques multiples

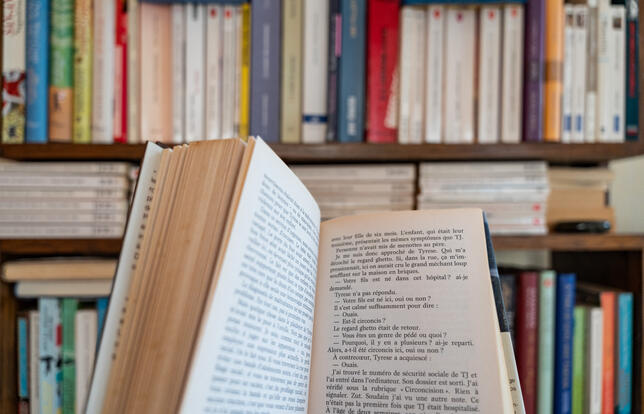

Nous ne savons pas si le livre et sa lecture personnelle survivront finalement à l’IA. Mais l’expérience que j’ai vécue dimanche dernier en essayant de me rendre à la braderie de la bibliothèque de la Part-Dieu semble invalider cette sombre perspective. En effet, j’ai dû renoncer à faire la queue car celle-ci, venant des deux côtés, s’étirait sur une distance bien supérieure à celle que j’avais connue à la Bpi.

Visiblement, les familles et les jeunes qui poireautaient n’étaient pas prêts à abandonner leur passion. Ils ne s’empêchaient certainement pas d’utiliser en même temps les nouveaux outils numériques. Ils en étaient même certainement les utilisateurs les plus agiles et les plus inventifs. Mais, ils prouvaient, mieux que toute prospective socioculturelle, qu’à l’image de l’étagement immémorial de nos cellules nous sommes capables d’intégrer des pratiques multiples pour toujours mieux nous connaître et connaître le monde. Et qu’au milieu du foisonnement de nos utopies culturelles le livre conserve une fonction d’équilibre.

*Citée par Laurent Carpentier dans son excellente enquête du Monde (9 au 10 novembre 20

** Le Nouvel Obs, 9 novembre 2025