Comment faire lire les jeunes ? Véritable serpent de mer, la question obnubile les professionnels depuis des décennies. Cette année encore, le Centre national du livre (CNL) et l'institut de sondage Ipsos ont documenté le rapport des jeunes de 7 à 25 ans à la lecture (1). Les conclusions de l'étude sont plutôt de bon augure : 81 % des Français de 7 à 25 ans lisent pour leurs loisirs. En excluant les élèves en école primaire de l'échantillon, ils restent tout de même 77 % qui lisent en moyenne quatre livres pour le plaisir. Et seuls 16 % affirment ne « pas trop » aimer ou « détester » lire. « Ces conclusions s'inscrivent en faux contre les discours déclinistes sur la supposée dégringolade du niveau des jeunes et de leur désintérêt pour la culture écrite », apprécie la toute nouvelle directrice de l'association Lecture Jeunesse, Anne Berland.

Anne Berland nouvelle directrice de l'association Lecture Jeunesse.- Photo DRPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.

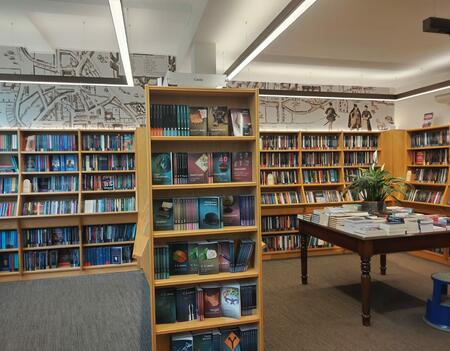

Autre motif de réjouissance : l'effet du Pass Culture. Généralisé en mai 2021 à l'ensemble des jeunes de 18 ans, et étendu au 15-17 ans au 1er janvier 2022, le dispositif lancé par Emmanuel Macron a très largement bénéficié au livre. Selon une étude dévoilée à l'occasion de l'inauguration du Festival du livre de Paris fin avril, 29 % des utilisateurs avaient affirmé « ne pas lire de livres » avant l'activation de leur Pass. Or, ils sont 86 % à avoir profité du dispositif pour réserver au moins un ouvrage. Le manga a fortement tiré parti du dispositif, représentant plus de la moitié des réservations de livres. Mais, porte d'entrée vers la lecture, le manga a attiré 49 % des utilisateurs vers d'autres genres littéraires. Le Pass Culture a aussi permis à 30 % des jeunes de pousser la porte des librairies indépendantes et 45 % se montrent désormais intéressés par un abonnement en bibliothèque ou médiathèque. Les jeunes, dans une acception très large, lisent ou semblent avoir envie de lire.

Décrochage à 12 ans

Mais l'étude du CNL souligne également un phénomène moins enthousiasmant : celui d'un décrochage de la lecture loisirs à partir de 12 ans. Ce décrochage est davantage visible chez les garçons (-21 points) que chez les filles (-12 points). Comment l'expliquer ? Selon la sociologue Christine Détrez, il existe plusieurs raisons. Le « poids des stéréotypes de la fille lectrice, plus axée vers la sphère privée que les garçons », « l'importance de l'exemple parental » qui est « fortement féminin » ou encore une « féminisation des prescripteurs/médiateurs de la lecture [qui] peut rendre difficile son appropriation par les garçons » (2).

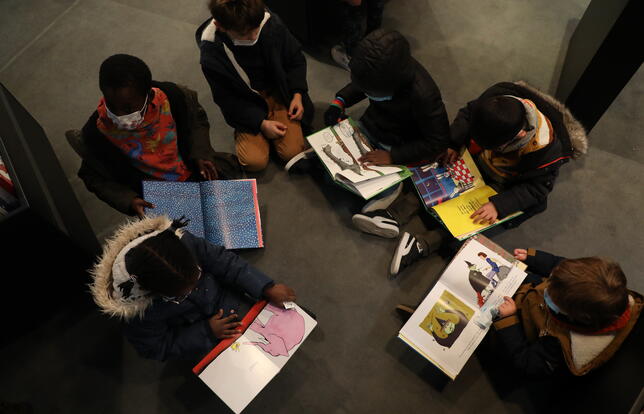

Salon du livre et de la jeunesse de Montreuil 2021- Photo OLIVIER DIONPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.

Pour tenter d'enrayer le déclin de la lecture chez les adolescents, il faudrait « aller chercher les jeunes sur leurs terrains, en se montrant inventifs pour leur permettre de lire, comme ils veulent quand ils veulent, grâce à une lecture vivante qui soit une véritable expérience », note le CNL en conclusion de son étude. L'organisme a d'ailleurs lancé le 21 avril la campagne #jeliscommejeveux sur les réseaux sociaux dans laquelle 18 personnalités françaises s'engagent en faveur de la lecture.

« Nous, acteurs du livre et de la lecture, devons accepter de changer de posture et être moins dans une culture de l'expertise ou de la prescription que dans une culture de l'expérience et du recueil de besoins auprès des jeunes », fait valoir Anne Berland. « C'est-à-dire s'intéresser vraiment à leurs pratiques culturelles, dépasser nos représentations, sortir des idées reçues et ainsi parvenir à rendre les lieux de lecture plus accueillants pour les adolescents, tant physiquement que symboliquement », précise-t-elle.

Jongler avec les écrans

Les professionnels doivent notamment apprendre à jongler avec les écrans pour séduire les jeunes. Entre adaptations sur Netflix et autres plateformes ou communication ultra-ciblée sur les réseaux sociaux, les écrans, de toute taille, peuvent en effet se révéler être un formidable relais littéraire. Selon l'étude du CNL, 29 % des 7-25 ans choisissent un livre après en avoir entendu parler sur la Toile. Et 58 % affirment avoir déjà eu envie de lire un livre, après avoir vu, sur une plateforme, un film ou une série qui en était tiré.

Déjà largement expérimentée par les enseignants, la lecture à voix haute peut aussi constituer une piste supplémentaire d'accrochage. En considérant cette expérience comme égale à la lecture. « J'encourage mes élèves à écouter les classiques en livre audio, ce qui les étonne. Je leur explique que c'est une façon d'entrer dans les œuvres et cela soulève souvent des blocages », indique Élodie Pinel, professeure de lettres en lycée.

Les heures du conte, nombreuses en bibliothèques pour les tout-petits, peuvent également intéresser les ados. À l'image de ce qu'a institué Magalie Bossuyt, professeure-documentaliste, dans son CDI : « J'organise des siestes contées au cours desquelles les jeunes font preuve d'une écoute extraordinaire », affirme-t-elle. L'étude du CNL souligne aussi cette nouvelle appétence : seuls 15 % des collégiens avaient déjà écouté un livre audio en 2016. Ils sont aujourd'hui 34 %.

Déscolariser le livre

Dans tous les cas, les adolescents, biberonnés aux communautés virtuelles et aux recommandations de leurs pairs, auraient besoin d'envisager la lecture autrement que comme une activité solitaire. La lecture doit devenir une activité collective. Elle doit être « sociale, contemporaine, voire sexy », confirme la consultante indépendante en communication Eliette Lévy-Fleisch. « Il faut déscolariser le rapport au livre pour le rendre plus vivant », appuie de son côté Françoise Cahen, professeure de lettres en lycée. Les enquêtes PISA signalent d'ailleurs qu'en France, on lit moins par plaisir que dans d'autres pays européens. C'est aussi le conseil de bon sens délivré par Romane, 14 ans, lectrice boulimique et depuis peu bookstagrameuse. « La lecture ne doit plus avoir son image d'activité scolaire obligatoire », dit-elle, regrettant qu'il n'y ait pas « de livres vus comme stylés, à l'image d'une marque de fringues ».

(1) « Les jeunes Français et la lecture », mars 2022.

(2) Christine Détrez et Fanny Renard. «"Avoir bon genre ?" : les lectures à l'adolescence », Le français aujourd'hui, vol. 163, no. 4, 2008, pp. 17-27.

Réinventer les processus de médiation Pourquoi les garçons décrochent plus que les filles Leur choix : la BD et les littératures de l'imaginaire

Sous la direction de Florence Eloy, six chercheurs et chercheuses se sont penchés sur la transmission culturelle à destination des enfants. Leur enquête s'intéresse aux nombreux processus de médiation, qu'ils soient institutionnels ou existant au sein des industries culturelles ou encore des familles. Elle souligne aussi les « réappropriations et ajustements permanents que les enfants effectuent par rapport aux cadrages qui leur sont proposés par les différents médiateurs » et « questionne la pertinence de frontières considérées parfois comme infranchissables ». La synthèse de leurs travaux a été publiée dans Comment la culture vient aux enfants : repenser les médiations (Ministère de la Culture/Presses de Science Po, janvier 2022).

À leur entrée dans l'adolescence vers 12 ans, les jeunes se détournent de la lecture. Mais comme le souligne l'étude « Les jeunes Français et la lecture » menée par le CNL et Ipsos, ce phénomène touche davantage les garçons que les filles. Pourquoi ? « Les explications sont nombreuses », estiment les sociologues Christine Détrez et Fanny Renard dans Le Français aujourd'hui : Genre, sexisme et féminisme (Armand Colin, 2008). En premier lieu : le poids des stéréotypes genrés selon lesquels une fille est « plus axée vers la sphère privée que les garçons ». Ces derniers sont davantage poussés par « l'action et monde extérieur », complète Christine Détrez dans l'article « Adolescents et lecture : une question de genre ? » (Lecture Jeune n° 120, 2006). La lecture serait alors une pratique féminine. « La lecture est surtout une affaire de filles, adolescentes ou pas », confirme Christine Détrez dans la Revue des politiques sociales et familiales (2017). En effet, dans la sphère familiale, qui conseille les adolescents et adolescentes sur leurs lectures ? Qui leur achète des livres ? Il s'agit très majoritairement de la mère, comme l'indique le rapport du CNL. Et la prescription en dehors du cercle familial passe aussi principalement par les filles ou les femmes. Les BookTubeurs sont par exemple surtout des BookTubeuses. Sans compter le poids « des injonctions scolaires et parascolaires véhiculées par un corps professionnel féminisé, qu'il s'agisse des enseignants ou des bibliothécaires... », note la sociologue Sylvie Octobre dans Les loisirs culturels des 6-14 ans (ministère de la Culture, DEPS, 2004). « Cette féminisation des prescripteurs/médiateurs de la lecture peut rendre difficile son appropriation par les garçons », continue-t-elle. Est-il alors possible d'inverser la tendance et d'éviter le décrochage des garçons à 12 ans ? Christine Détrez semble ne pas y croire. Selon elle, ce phénomène est appelé « à s'intensifier », notamment en raison de « l'orientation genrée [des filles] dans les formations littéraires et artistiques » toujours à l'œuvre dans les cursus scolaires.

Dans le cœur des jeunes, la bande dessinée reste le genre privilégié. Selon la dernière étude du Centre national du livre, 50 % des 7-19 ans placent le neuvième art au-dessus de toutes leurs autres lectures. Avec une prédilection, désormais connue, pour les mangas, que 40 % désignent comme leur type de livres préféré. Ils n'étaient que 23 % dans la précédente étude du CNL, en 2016. Les romans, eux, tous genres confondus, emportent les faveurs de 46 % des jeunes. Sans surprise, au vu de la production éditoriale de ces dernières années, la science-fiction et les « littératures de l'imaginaire » séduisent 50 % d'entre eux. Avec une prime particulière pour la dystopie. « Ce genre est devenu le véhicule des romans à dimension politique », constate le spécialiste Daniel Delbrassine, maître de conférences à l'université de Liège (Belgique).

Bloc 1 : Encadré Chiffres

81 %

des 7-25 ans lisent pour leurs loisirs, selon l'étude « Les jeunes Français et la lecture » menée par le Centre national du livre et Ipsos.

12 ans

C'est l'âge auquel apparaît le décrochage de lecture, particulièrement marqué chez les garçons.

3h14

C'est le temps passé en moyenne à lire par semaine, contre 3h50 passées chaque jour devant un écran.

16 %

des 7-25 ans « n'aiment pas trop » ou « détestent » lire.

Leur choix : la BD et les littératures de l'imaginaire

Dans le cœur des jeunes, la bande dessinée reste le genre privilégié. Selon la dernière étude du Centre national du livre, 50 % des 7-19 ans placent le neuvième art au-dessus de toutes leurs autres lectures. Avec une prédilection, désormais connue, pour les mangas, que 40 % désignent comme leur type de livres préféré. Ils n'étaient que 23 % dans la précédente étude du CNL, en 2016.

Les romans, eux, tous genres confondus, emportent les faveurs de 46 % des jeunes. Sans surprise, au vu de la production éditoriale de ces dernières années, la science-fiction et les " littératures de l'imaginaire " séduisent 50 % d'entre eux. Avec une prime particulière pour la dystopie. " Ce genre est devenu le véhicule des romans à dimension politique ", constate le spécialiste Daniel Delbrassine, maître de conférences à l'université de Liège (Belgique). S.F.

Pourquoi les garçons décrochent plus que les filles

À leur entrée dans l'adolescence vers 12 ans, les jeunes se détournent de la lecture. Mais comme le souligne l'étude « Les jeunes Français et la lecture » menée par le CNL et Ipsos, ce phénomène touche davantage les garçons que les filles. Pourquoi ? « Les explications sont nombreuses », estiment les sociologues Christine Détrez et Fanny Renard dans Le Français aujourd'hui : Genre, sexisme et féminisme (Armand Colin, 2008). En premier lieu : le poids des stéréotypes genrés selon lesquels une fille est « plus axée vers la sphère privée que les garçons ». Ces derniers sont davantage poussés par « l'action et monde extérieur », complète Christine Détrez dans l'article « Adolescents et lecture : une question de genre ? » (Lecture Jeune n° 120, 2006). La lecture serait alors une pratique féminine. « La lecture est surtout une affaire de filles, adolescentes ou pas », confirme Christine Détrez dans la Revue des politiques sociales et familiales (2017). En effet, dans la sphère familiale, qui conseille les adolescents et adolescentes sur leurs lectures ? Qui leur achète des livres ? Il s'agit très majoritairement de la mère, comme l'indique le rapport du CNL. Et la prescription en dehors du cercle familial passe aussi principalement par les filles ou les femmes. Les BookTubeurs sont par exemple surtout des BookTubeuses. Sans compter le poids « des injonctions scolaires et parascolaires véhiculées par un corps professionnel féminisé, qu'il s'agisse des enseignants ou des bibliothécaires... », note la sociologue Sylvie Octobre dans Les loisirs culturels des 6-14 ans (ministère de la Culture, DEPS, 2004). « Cette féminisation des prescripteurs/médiateurs de la lecture peut rendre difficile son appropriation par les garçons », continue-t-elle. Est-il alors possible d'inverser la tendance et d'éviter le décrochage des garçons à 12 ans ? Christine Détrez semble ne pas y croire. Selon elle, ce phénomène est appelé « à s'intensifier », notamment en raison de « l'orientation genrée [des filles] dans les formations littéraires et artistiques » toujours à l'œuvre dans les cursus scolaires.

Les bonnes recettes des libraires

« Escape games », clubs de lecture, achats sur Instagram ou livraisons à vélo, tous les moyens sont bons pour moderniser le rapport des jeunes générations à l'achat de livres. Petite revue d'initiatives.

Adapter ses rayons

Adapter ses rayons

Commander en MP

Commander en MP

Lancer un club de lecture

Lancer un club de lecture

Proposer des concours sur les réseaux

Proposer des concours sur les réseaux

Faire partager sa vie de libraire

Faire partager sa vie de libraire

Jouer avec les livres

Jouer avec les livres

Collaborer avec les écoles

Collaborer avec les écoles

Vendre des forfaits lecture

Vendre des forfaits lecture

Se déplacer à domicile

Se déplacer à domicile

Lire par défi

Elle avoue, la voix en joie, être « un peu dépassée » par le succès de son idée. En 2013, Magalie Bossuyt, professeure-documentaliste du lycée polyvalent Jules-Fil de Carcassonne (Aude) entraîne cinq classes de son académie dans une succession de défis littéraires. Elles sont désormais 700, partout en France et même à l'étranger, à participer à ce concours, le « défi Babelio ».

Celui-ci tire son nom du célèbre réseau social littéraire, la plateforme Babelio servant de terrain de jeu aux groupes d'élèves participants. « Avant d'imaginer le défi, je postais régulièrement des critiques d'ouvrages jeunesse et je voulais qu'elles soient facilement accessibles. C'est la plateforme Babelio que j'ai trouvée la plus ergonomique », explique l'enseignante. Elle a ainsi alimenté son compte d'une chronique par jour pendant deux ans, avant de voir plus grand pour promouvoir la lecture.

Le « défi Babelio » s'articule autour de quatre sélections d'ouvrages : 30 livres pour les CM2-6e ; 35, pour les 5e-4e, 40, pour les classes de la 3e à la terminale. Enfin, depuis cette année scolaire, une catégorie est dédiée aux classes Ulis et Segpa (1), du CM2 à la 5e, sur une liste de 10 titres.

Instadéfis et booktrailers

Parmi ces livres, tous tirés des rayons de littérature jeunesse, uniquement des nouveautés. Les plus anciens, pour cette année scolaire, ont paru en 2020. Le choix est large, des romans principalement mais aussi un ou deux mangas et quelques BD. Dans la diversité des genres et des maisons d'édition. « L'enjeu de la sélection, réalisée par un groupe d'enseignants volontaires, c'est que chacun puisse y trouver son compte et son goût », précise l'initiatrice.

Pour pouvoir participer aux challenges émaillant l'année, chaque classe s'engage à lire la totalité de la sélection. Au final, chaque élève doit lire au moins un ouvrage et les réponses aux défis s'appuient sur les connaissances collectives. Pour Magalie Bossuyt, « hors de question d'installer une compétition au sein du groupe. L'émulation passe par la confrontation avec les autres classes ».

Au menu : des quizz, dont le fameux « quizz final » portant sur l'ensemble des ouvrages de chaque liste. Mais aussi des activités de création littéraire et numérique. Les élèves sont ainsi invités à poster des « instadéfis » : une photo au format inspiré par le réseau social star des adolescents, pour faire deviner aux autres classes un titre de la sélection. Au rayon des devinettes encore, des nuages de mots qui représentent, là aussi, un titre à identifier.

Les jeunes se font aussi réalisateurs et imaginent des « booktrailers », des courtes vidéos présentant chaque livre, à la manière d'une bande annonce de cinéma.

Chaque étape du « défi Babelio » rapporte des points. Le tout est évalué par un jury d'enseignants, pour une classe gagnante dans chaque catégorie. « Pour toutes les classes, un sentiment de solidarité très fort qui se noue », apprécie, émue, Magalie Bossuyt. Sa cerise personnelle sur le gâteau ? Ces élèves qui, bien après avoir quitté le lycée, continuent à alimenter de critiques leurs comptes Babelio. S. F.

(1) Ulis : unité localisée pour l'inclusion scolaire. Segpa : sections d'enseignement général et professionnel adapté.

des idées pour faire venir (et revenir) les ados

La question préoccupe nombre de bibliothécaires et pourtant les adolescents sont de plus en plus nombreux à fréquenter leurs établissements - 54 % des 15-24 ans français, selon les chiffres 2016 du ministère de la Culture, contre 39 % en 2005 -, mais au-delà de cet âge, le taux de fréquentation diminue. « Les adolescents sont un public complexe, difficile à capter, dont on ne connaît pas toujours les codes, qui vient en groupe... et qui est moins gratifiant que les enfants », analyse Sonia de Leusse-Le Guillou, qui était directrice de l'association Lecture Jeunesse lorsqu'elle a publié en décembre une étude sur les partenariats entre bibliothèques départementales et collèges. Alors comment les accueillir ?

Certaines bibliothèques font le choix de ne pas avoir d'espace réservé. « Ne pas mettre de nom sur l'espace ado permet de ne pas les assigner à un endroit. Ils n'aiment pas ça ! », avance Virginie Rose, directrice de la bibliothèque Le Petit Prince, ouverte le 5 février à Calais. Celle de Pleslin-Trivagou (Côtes-d'Armor), inaugurée quelques semaines plus tôt, a fait le même choix.

Il faut les considérer comme des adultes, conseille l'association Lecture Jeunesse dans un stage donné à l'équipe de L'Échapée (Rillieux-la-Pape, métropole de Lyon) : par exemple, privilégier le vouvoiement puis demander si le jeune préfère le tutoiement. « Utiliser ou non le prénom pour s'adresser aux jeunes connus est, de la même manière, laissé au libre arbitre de chacun, selon son style, sa personnalité et le contexte. »

L'environnement global compte. À Challans (Vendée), le piano placé dans le hall de la médiathèque constitue un élément d'attraction pour les jeunes qui l'entendent depuis le parc. « On voit entrer des ados curieux, ou d'autres qui franchissent le seuil parfois pour récupérer un ballon juché sur le toit, mais ressortent (cela arrive !) avec une carte de la médiathèque », sourit la responsable adolescents/adultes Karine Cnudde.

Et pour les amener vers la lecture ? « Beaucoup se contentent des mangas qu'ils lisent et relisent, ou des mêmes séries BD. Nous ne faisons pas de "forcing", sachant très bien que les prescripteurs à cet âge sont plutôt les amis que les adultes, note Agathe Lescos, responsable de la médiathèque de Calmont (Aveyron). Cependant, lorsqu'un jeune est frustré de ne pas avoir son tome ou la suite de sa série, c'est le moment de lui glisser une proposition alternative, et parfois ça marche ! » Gratifiant. F. G.

ChallansGrâce à la salle de jeux vidéo

Depuis le city park, les adolescents ont vue sur la salle jeux vidéo de la médiathèque Diderot, à Challans -(Vendée) : « Ça marche depuis des années auprès des 8-17 ans. Des jeunes en difficulté se font des amis ici », s'enthousiasme la directrice Catherine Boutin, appuyée par la responsable adolescents/adultes Karine Cnudde : « C'est clairement une porte d'entrée pour faire venir et fidéliser les plus de 12 ans à la médiathèque. Le temps d'utilisation de la salle étant cadré à une heure d'utilisation et les places limitées, il arrive très fréquemment qu'ils attendent leur tour dans les espaces de la médiathèque, découvrent des collections et s'étalent un peu comme chez eux sur le mobilier de confort. » Au pôle documentaire, ils trouvent les œuvres au programme scolaire ou celles du prix littéraire des Lycéens et des Incorruptibles. Très prisés : les coups de cœur ados, élaborés par les bibliothécaires, qui répondent favorablement à leurs demandes d'acquisition. Après ses partenariats avec l'espace jeune de la ville ou les structures d'accueil des jeunes en difficulté sociale et familiale, la médiathèque compte aujourd'hui élargir l'accueil aux classes de collèges et lycées. Donc plus seulement aux écoles.

Villetaneuse En proposant un lieu à vivre

Implantée à côté du collège de Villetaneuse (Seine-Saint-Denis), la médiathèque Annie-Ernaux se veut un foyer pour les adolescents. Ateliers dans la cuisine pédagogique, battles de jeux vidéos, imprimante 3D et mangas en font un lieu agréable à vivre. Les bibliothécaires du réseau sont formés pour : « La dernière matinée de formation collective de Plaine Commune a permis aux professionnels de décrypter les tendances de ce secteur avec Nathan et Tom Lévêque, auteurs d'En quête d'un grand peut-être : guide de littérature ado, pour en assurer la médiation avec les publics », indique la directrice de la lecture publique, Lucie Daudin. L'ouvrage retrace l'histoire de la littérature adolescente, expliquant notamment le succès d'Harry Potter, et propose cent incontournables. Pour faire des ados des citoyens éclairés, la médiathèque coorganise avec les collèges des résidences de journalistes. Et pour accompagner leur orientation, le Point jeune a été rendu plus visible. Un véritable QG.

BordeauxEn accompagnant les révisions

À Bordeaux, ceux qui passent leur oral du brevet ou du bac ont tout intérêt à se rendre à la bibliothèque. « Depuis plusieurs années, au mois de mai, les lycéens investissent les tables de travail pour réviser. L'an dernier, à cause des mesures sanitaires et des travaux, nous ne pouvions pas les accueillir autant que d'habitude, donc nous avons proposé, pour les lycéens et les collégiens, des rendez-vous individuels avec des bibliothécaires et des bénévoles, pour se préparer aux oraux du bac et du brevet », explique Pauline Mingaud-Niesen, qui pilote ce projet ayant attiré 74 élèves en 2021. Formés aux modalités de l'examen par une professeure de français, les bibliothécaires municipaux et universitaires proposent une « mise en situation », complétés par deux professeures retraitées - « pas de rémunération mais une visite VIP de collections patrimoniales ». Nouveauté de cette année : des ateliers de sophrologie pour apprendre à gérer le stress.

CalmontAvec une déco personnalisée

Qui est mieux placé que les adolescents pour savoir ce dont ils ont envie ? À Calmont (Haute-Garonne), en partenariat avec la Maison des jeunes, la médiathèque leur a demandé sous la forme d'un questionnaire quel mobilier et quelle ambiance ils souhaiteraient. « Nous sommes partis du principe qu'un lieu où ils se sentiraient bien, où ils auraient envie de s'installer, constituerait une bonne mise en condition pour accéder à la lecture », indique la directrice Agathe Lescos.

Le résultat final se trouve à l'étage, à l'écart de l'accueil, avec une cabane-niche douillette particulièrement appréciée. Les jeunes ont finalisé la décoration au cours d'un chantier Ville-Vie-Vacances subventionné par la CAF et encadré par un grapheur. Leur œuvre : des toiles sur le thème de la BD et du manga. « Les participants aiment les voir et commenter, ainsi que les petits frères/petites sœurs et autres enfants plus jeunes. » Pour inaugurer les lieux : un escape game.

« Le Graal c'est de leur donner envie de lire »

Le Rouge et le noir, Mémoires d'Hadrien et La Princesse de Clèves. Trois chefs-d'œuvre de la littérature française, au programme du bac de français, pour le chapitre consacré au roman. La promotion de la lecture fait partie des piliers des cours de français au collège et au lycée, mais « quand j'ai découvert les titres, j'ai fait le deuil de la lecture de mes élèves », déplore Élodie Pinel, professeure de lettres dans un lycée de Saint-Germain-en-Laye.

Le défi est posé chaque année aux enseignants de français : il leur faut donner le goût des livres aux adolescents, alors qu'ils doivent leur faire découvrir et analyser un patrimoine littéraire parfois difficile d'accès. Autre gageure : s'adapter aux directives ministérielles, bien changeantes en la matière. « Dans les années 1960, de virulentes critiques s'adressent à l'apprentissage de la "littérature en miettes" », rappelle Anne-Marie Chartier, maîtresse de conférences en histoire de l'éducation à l'ENS de Lyon. Loin des habitudes installées par Lagarde et Michard, s'impose alors l'étude des œuvres complètes. D'autant qu'est apparu le livre de poche, démocratisant l'achat des classiques.

L'école post-68, qui voit aussi entrer dans les classes des écrits contemporains et des titres de littérature jeunesse, oscille depuis entre l'accent mis sur la lecture, par des livres plus proches des élèves, et l'importance accordée aux œuvres patrimoniales.

Carnets de lecture

« La fin des années 2000 a signé le retour des classiques au programme du collège. Une réforme à laquelle nous avons contribué, car la découverte du patrimoine nous semble relever du rôle de l'école », indique Romain Vignest, enseignant le français dans un collège parisien et président de l'association des professeurs de lettres.

Quelles que soient les injonctions en vigueur, « le Graal c'est de leur donner envie de lire », pose Camille Riveron, professeure de français dans un collège de Sarcelles. Elle n'impose pas de lire des œuvres patrimoniales in extenso mais des extraits. « Pour coller aux grands thèmes du programme, je leur propose de lire Petit pays, de Gaël Faye ou La Petite dernière, de Fatima Daas, courts et plus en phase avec leur intérêt », décrit-elle.

Les carnets de lecture constituent un outil répandu. Le Robert est le premier éditeur à avoir dégainé un Mon carnet de lecture, en collant au bac de français nouvelle mouture, qui inclut une présentation orale d'un livre lu au cours de l'année. « Une sorte de cahier de vacances, ludique », décrit, Élodie Pinel, une de ses autrices.

Écrits d'appropriation

Romain Vignest mise pour sa part sur la lecture à haute voix. « Les élèves lisent à tour de rôle. Nous nous arrêtons souvent, c'est une lecture dirigée. Je suis comme un maître-nageur qui tend sa perche pour apprendre à nager. »

L'an dernier, Françoise Cahen, professeure de lettres dans un lycée d'Alfortville, a orchestré une lecture collective, sur Wattpad*, de L'Assommoir, d'Émile Zola. « Les élèves ont annoté le texte de leurs questions et réflexions : 1 350 au total ! » Cette enseignante embarque chaque année ses élèves dans la rédaction d'« écrits d'appropriation ». Une de ses classes de première travaille par exemple en ce moment sur l'invention de « vraies confidences », inspirée de la pièce de Marivaux. Pour quels résultats ? « Certains élèves me disent qu'ils n'avaient jamais lu un livre avant moi, même au lycée. Oui, on peut arriver à raccrocher des élèves à la lecture. Mais nous ne sommes pas des magiciens. Nous sommes modestes : on fait ce qu'on peut avec les classes qu'on a. » S. F.

* réseau social de publication de récits.

De la série au livre, il n'y a qu'un pas

En moins de dix ans, Netflix s'est imposé comme un acteur majeur du paysage audiovisuel. Ouvert sur le marché français depuis 2014, le service de vidéo à la demande (SVoD) s'approcherait cette année de la barre des 10 millions d'abonnés, selon une information des Échos. Dès le début, les 15-34 ans s'emparent de la plateforme. Ils représentaient déjà 48 % des abonnés Netflix en 2015. «Les jeunes sont particulièrement adeptes de la SVoD ; ainsi plus d'un millennial [les 13-34 ans, sans enfants de moins de 13 ans, ndlr] sur deux (59 %) a regardé au moins un contenu sur une plateforme au cours de l'année écoulée», pointe le baromètre SVoD 2019 de Médiamétrie.

Selon la société spécialisée dans la mesure d'audience et l'étude des usages des médias audiovisuels et numériques en France, les séries seraient particulièrement attractives. Elles arrivent à drainer neuf utilisateurs de la SVoD sur dix chez les 15-34 ans. Captifs des plateformes, les jeunes peuvent cependant y développer des envies littéraires. Selon l'étude « Les jeunes Français et la lecture » menée par le Centre national du livre (CNL) avec Ipsos, «58 % ont déjà eu envie de lire un livre après avoir vu une série ou un film sur une plateforme». Dans le détail, ce phénomène concerne 54 % des 7-19 ans et 68 % des 20-25 ans. Si, de tout temps, les professionnels ont compris l'intérêt de mêler productions cinématographique et littéraire, ils doivent désormais composer avec un nouveau champ d'acteurs. Dans le cas de Netflix, une série adulée des adolescents, qu'elle soit une production inédite ou simplement rediffusée sur la plateforme, peut soutenir les ventes de livres dont elle est adaptée.

Pics de vente

Prenons le cas des séries Locke & Key et Enola Holmes, respectivement adaptées de Locke & Key de Joe Hill (Milady puis Hi Comics) et des Enquêtes d'Enola Holmes publiées chez Nathan Jeunesse et Jungle. La diffusion des séries Netflix en 2020 a provoqué un pic de ventes des livres en 2020 et 2021. Autre exemple : la série fantastique Shadow and Bone, adaptée de la trilogie Grisha et de la duologie Six of Crows de Leigh Bardugo, publiées en France par Milan jeunesse et Le Livre de Poche jeunesse. La diffusion de la première saison sur Netflix en avril 2021 a provoqué un envol des ventes de livres sans précédent. Surtout, l'étude comparée des ventes (1) - tous tomes et formats confondus - avant et après la diffusion de l'adaptation montre une augmentation de 83 %. Et Shadow and Bone est loin de rencontrer le succès des séries The Umbrella Academy ou encore des Chroniques de Bridgerton. Diffusée en février 2019, la saison 1 de The Umbrella Academy a été regardée par plus de 45 millions de téléspectateurs dans le monde au cours du premier mois de son exploitation. Comptant actuellement deux saisons, avec une troisième diffusée sur la plateforme le 22 juin, cette série adaptée de l'œuvre de Gerard Way (Delcourt) a permis à l'éditeur d'enregistrer une augmentation de 394 % des ventes de ses livres. De son côté, La chronique des Bridgerton, la série aux accents de Gossip Girl sous la Régence anglaise dont la première saison a été diffusée en décembre 2020, a complètement affolé les compteurs. Adaptée de la saga de Julia Quinn publiée chez J'ai Lu, l'adaptation a fait flamber les ventes de livres de 427 % !

Si une adaptation diffusée sur Netflix ne garantit pas toujours un succès d'édition, la plateforme aurait en tout cas soutenu la démocratisation du manga, également encouragée par la mise en place du Pass Culture en mai 2021. Ces dernières années, le service américain a fait une percée sur ce segment en multipliant les adaptations. Naruto de Masashi Kishimoto (Kana), One Piece d'Eiichirō Oda (Glénat) ou encore My Hero Academia de Kōhei Horikoshi (Ki-oon)... Toutes les adaptations de ces œuvres ont pour point commun d'être diffusées sur Netflix. « L'explosion du manga en librairie vient aussi de la multiplication des versions animées sur Internet, au cinéma et sur Netflix, qui reboostent de manière très virulente les ventes de versions papier », rappelait déjà en juin 2021 Elena Rosenstiehl, adjointe de direction de la Librairie Kléber à Strabourg (2). Alors que Netflix a recruté il y a un an Jordan Moblo en tant que directeur du scouting littéraire afin de renforcer ses achats de droits, la plateforme peut-elle devenir un prescripteur incontournable pour les jeunes ? C. L.

(1) L'étude comparée des ventes de livres avant et après les diffusions des adaptations sur Netflix a été réalisée par nos soins, à partir de données GFK.

(2) « Pass Culture, Netflix,... : qu'est-ce qui se cache derrière le boom du manga ? », livreshebdo.fr (10 juin 2021)

The Witcher : les ricochets d'une saga transmédia

The Witcher : les ricochets d'une saga transmédia

Toucher les lecteurs un par un sur les réseaux

Selon l'étude « Les jeunes Français et la lecture » menée par le CNL et Ipsos, 29 % des 7-25 ans choisissent un livre après en avoir entendu parler sur Internet. « Si la prescription par les réseaux sociaux reste aujourd'hui minoritaire, une part non négligeable des jeunes pourrait s'y intéresser », souligne toutefois le rapport. Pour être pertinent et toucher les jeunes, il faut maîtriser quelques règles.

Comprendre les lecteurs. « Il faut étudier les lectorats que l'on souhaite sensibiliser, comprendre les différentes communautés et leurs codes avant de lancer une communication adaptée au niveau du ton et du contenu », plaide Stéphanie Vecchione, consultante indépendante en communication. Sa consœur Eliette Lévy-Fleisch abonde : « Nous sommes désormais sur du marketing "one-to-one" : il faut quasiment toucher les jeunes un par un en fonction de leurs centres d'intérêt et de leurs comportements en ligne. »

Créer des univers. Les adolescents ayant accès à de très nombreux loisirs, les professionnels et les institutions culturelles doivent « valoriser une ambiance et montrer que la lecture peut être sociale, contemporaine, voire sexy », à en croire Eliette Lévy-Fleisch. Étant donné que « les jeunes sont à la recherche d'expérience et veulent réenchanter leur quotidien », les professionnels ne doivent pas non plus hésiter à montrer les coulisses de la lecture.

Miser sur les pairs et sur les auteurs. « Il faut laisser les jeunes parler aux jeunes, assure Eliette Lévy-Fleisch. Très engagée, la génération Z affirme qu'on ne peut pas dissocier l'œuvre de l'artiste, elle a donc très envie de connaître celles et ceux qu'elle lit.» « Dès qu'un lien fort se crée avec un auteur, sa communauté de lecteurs va lui être bien plus fidèle qu'elle ne va l'être avec un éditeur ou un libraire », renchérit Stéphanie Vecchione. En conséquence, « créer un lien entre lecteurs ou avec les auteurs est une stratégie gagnante pour toucher la génération Z », estime Eliette Lévy-Fleisch.

Sélectionner ses réseaux. Les adolescents migrent lentement mais sûrement vers de nouveaux réseaux sociaux comme TikTok et Twitch. Pour autant, les professionnels ont-ils intérêt à les suivre ? « Il existe un énorme enjeu à être présent sur TikTok mais les éditeurs n'ont pas encore les ressources pour y aller. Sans compter qu'un seul post demande plusieurs heures de travail », note Stéphanie Vecchione. Selon elle, il vaudrait mieux miser sur des internautes-lecteurs ayant une communauté déjà acquise. Mais « un éditeur de manga va avoir tout intérêt à lâcher Facebook pour renforcer sa communication sur Youtube, TikTok et Twitch. Ce que Glénat fait d'ailleurs très bien », nuance-t-elle.