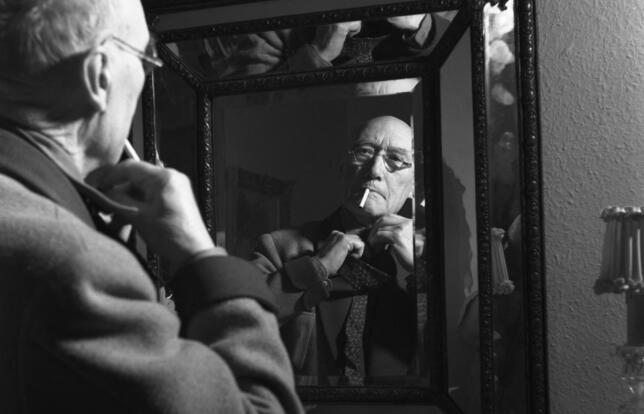

Cher vieux Théo. Né en 1862, marié en 1889 à Maria Monnom dont la mère possédait une imprimerie à Bruxelles, Théo Van Rysselberghe a consacré sa vie à ses grandes passions : la peinture, le dessin, la sculpture. Figuratif, néo-impressionniste, proche du pointillisme de Signac ou de Sisley, il fut longtemps considéré comme un « petit maître », même s'il exposa à Bruxelles dès 1881 et fut vite salué par un certain nombre de ses pairs. Depuis quelques années, son œuvre est reconnue à sa juste place, et ses tableaux atteignent des cotes impressionnantes en ventes publiques.

Mais Théo Van Rysselberghe joue également un rôle important dans l'histoire littéraire. Installé à Paris avec sa famille (Maria et leur fille Élisabeth, née en 1890), c'est en 1899, grâce au poète Francis Vielé-Griffin, qu'il fait la connaissance d'André Gide (né en 1869). Maria, qui s'occupait du courrier du poète belge Émile Verhaeren, ami du couple, avait découvert dès 1891 le premier livre de l'écrivain français, Les cahiers d'André Walter. Cette rencontre va changer leurs vies, et les Van Rysselberghe vont s'agréger rapidement au tout premier cercle des intimes de Gide.

Avec Théo, ce fut une profonde amitié, fondée sur une admiration réciproque, des choix artistiques communs, le refus de la facilité et les vertus du travail. Bien qu'il ne fût pas écrivain lui-même, le peintre participa pleinement, jusqu'à sa mort prématurée en 1926, à ce qu'on appela « l'esprit de la NRF » (la revue fut cofondée par Gide en 1908). Maria fut quant à elle la confidente indispensable à Gide, sa conseillère, son âme sœur, et, sous le pseudonyme de la « Petite Dame », sa mémorialiste de 1918 à sa mort en 1951. On lui doit les célèbres Cahiers de la Petite Dame (quatre volumes parus dans « Les cahiers de la NRF », Gallimard, 1996-2001), indispensables à la connaissance de l'intérieur du Prix Nobel de littérature 1947. Quant à Élisabeth, une féministe avant l'heure, pionnière de l'amour libre, après une idylle malheureuse avec le poète anglais Rupert Brooke puis un flirt appuyé avec le cinéaste Marc Allégret, « fils spirituel » de Gide, elle fut la mère de Catherine, fille illégitime de Gide, considérée comme l'enfant du miracle, née en 1923. Un miracle qui ne fut pas du goût de Théo, choqué dans ses valeurs bourgeoises et furieux de ne pas avoir été mis dans la confidence. La première fois qu'il vit l'enfant, il écrivit à Maria : « Ce n'est pas la peine de dissimuler une paternité, qui se lit si clairement dans tous les traits de ce petit visage. Je n'avais que des soupçons, maintenant j'ai une certitude. » Après cela, ses rapports avec Gide se rafraîchirent.

La correspondance croisée entre Théo Van Rysselberghe, Gide, Maria, Élisabeth et quelques autres, rassemblée et présentée par deux universitaires gidiens, Peter Schnyder (lequel fut le dernier mari de Catherine Gide, décédée en 2013) et Pierre Masson, témoigne sur le vif de toute cette grande aventure humaine et intellectuelle, entre des protagonistes d'exception. Elle se lit comme une saga, une ode à la liberté créatrice, une invitation à « suivre sa pente, pourvu que ce soit en montant », comme disait Gide.

Correspondance avec André Gide et les siens (1899-1926)

Gallimard

Édition établie, présentée et annotée par Pierre Masson et Peter Schnyder

Tirage: 700 ex.

Prix: 23 € ; 480 p.

ISBN: 9782073106469