En quoi des élections qui portent au pouvoir un homme ou une femme "chef de bande", ou une poignée d’individus sélectionnés par leur parti - à savoir, d’une faction opposée à une autre - assureraient-elles que fût entendue la voix du peuple en son entier ? Vu le taux d’abstention record aux dernières élections, on est en effet en droit de s’interroger. Obliger par la loi le citoyen à se déplacer vers les urnes n’empêcherait sans doute pas un vote blanc massif, tant est grande sa désaffection à l’égard du politique. Car force est de constater, nous dit Nicolas Grimaldi, que "nous faisons semblant d’avoir un régime représentatif quoique aucun représentant ne représente rien ni personne, si ce n’est quelque tendance de son parti". La mondialisation n’arrange guère ce déficit démocratique : "La finance y gouvernant l’économie, et l’économie y réglant la politique, il va de soi que l’argent y mène tout, et celui qui peut tout dans l’Etat n’y peut rien contre la volonté et les intérêts de ceux qui y mènent le jeu du monde." Et l’auteur du Crépuscule de la démocratie d’en déduire : "Nous avons donc affaire à une oligarchie."

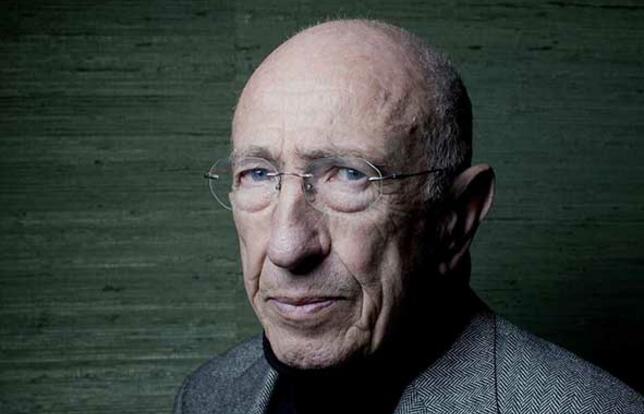

Dans son nouvel essai, le philosophe né en 1933 dresse l’état des lieux d’un régime dont le fonctionnement organisé autour de la concurrence entre groupements politiques ne saurait que favoriser l’accaparement du pouvoir par le petit nombre des "professionnels de la profession". "Homme politique. […] Une canaille qui fait de l’opposition systématique ou de l’autorité quand même", notait déjà Hugo en 1849. Le bien commun est peu conciliable avec la logique de partis : "La désignation du chef de l’Etat ayant été obtenue par une campagne qui a divisé le pays jusqu’à le déchirer, comment [le "Président de tous les Français"] pourrait-il se trouver le lendemain matin garant d’une unité nationale si improbable que tous ses discours en avaient dénoncé l’illusion ?"

Malgré le titre d’un ouvrage aux accents déclinistes, le professeur émérite de la Sorbonne ne se veut pas un pamphlétaire anti-système ni l’apologue du statu quo ante. Rien à voir avec ces intellectuels pleurant l’identité perdue. Il prend le soin de rappeler en épigraphe avec Benjamin Constant que lorsque "ces temps[-là] ne sont plus ; les regrets sont inutiles". L’auteur de L’effervescence du vide (Grasset, 2012) s’avoue simplement aliéné, tel le "Persan de Montesquieu".

S’il pointe les symptômes d’une démocratie malade (perpétuelle déception, défiance généralisée, aspiration au changement mais incapacité à réformer, etc.), le philosophe montre aussi que les paradoxes observés par Platon, Tocqueville ou Renan sont inhérents à un système que valide le suffrage du plus grand nombre. "Ne mérite d’être placé au-dessus des autres que celui qui ne se croit au-dessus de personne." Dans la vie publique, pourtant, il n’est pas rare que l’ambition prime la vertu. "Aussi les compétences fort reconnues de Turgot, de Necker ou de Mendès France ont-elles plutôt nui à leur carrière politique qu’elles ne l’ont servie." Sean J. Rose